-

髙橋 朋弥

博士後期課程 2年

脳卒中発症後における歩行中の脳活動の検証

-

甘粕 康太

博士後期課程 1年

脳卒中患者におけるサルコペニアに関する研究

-

小島 日向

修士課程 2年

呼吸器疾患患者における歩行中の脳酸素化動態の変化が歩行能力に与える影響

-

桜庭 茉由加

修士課程 2年

大腿骨近位部骨折における身体活動量と栄養状態の関係

-

石井 佑典

修士課程 2年

急性心不全患者の脳酸素動態について

-

片桐 里央

修士課程 2年

急性期脳卒中患者における身体活動量が合併症や骨格筋量に及ぼす影響

-

五十嵐 貫太

修士課程 2年

急性期医療におけるオトガイ舌骨筋とHADの関連

-

笠井 紅里

修士課程 1年

地域在住中高齢者における認知機能低下が日常生活に及ぼす影響

-

古澤 芽依

修士課程 1年

地域在住中高齢者の体組成

-

川尻 陽菜

修士課程 1年

ベルト型骨格筋電気刺激が健常若年男性における微小血管機能に与える長期介入効果

-

吉野 琢朗

修士課程 1年

血流制限を加えた有酸素運動の効果

-

西野 光貴

修士課程 1年

大腿骨近位部骨折患者の大腿前面筋の筋輝度にk

-

葛西 祐之介

修士課程 1年

救急科に入院した高齢者患者の大腿四頭筋の筋厚とHADの有無

-

石井 瞳

修士課程 1年

脳卒中急性期における早期リハビリテーション実施に伴うリスク評価と臨床転帰

-

林 亮太

修士課程 1年

脳卒中超急性期における脳酸素化動態と臨床転帰との関連

-

石山 寛大

修士課程 1年

敗血症の脳血流と認知機能の関係

-

谷黒 栞菜

修士課程 1年

糖尿病関連腎臓病患者に対する運動指導介入の効果検証

運動生理ラボについて

日常生活やスポーツ活動中に体内で何が起きているのでしょうか?運動がきつくなると、心拍数が増え呼吸も荒くなりますが、どのようなメカニズムで起きるのでしょうか?病気を持つ方には、どのような影響があるのでしょうか?

本Labでは、運動によって生じる体の変化を解明するための研究を行っております。

本Labでは、理学療法を行うにあたり必須である、運動に伴う反応の評価およびそのメカニズムの理解を目指しています。

様々な機器(呼気ガス分析装置や近赤外線脳機能イメージング装置など)を用いて生体反応を捉え、理学療法の効果の検証やリスク管理へとつながる知識を提供するための研究を行っています。

運動生理ラボの紹介です

高齢者の介護予防に関する研究

世界で高齢化が最も進んだ日本において、介護を必要とせず、自立した生活を営む「健康長寿」や「幸福長寿」が注目されています。運動生理Labでは、新潟県内の高齢者を対象にして、身体・認知機能測定を行い、介護予防を目的とした研究を推進しています。

有酸素運動中の脳血流の変化の研究

運動時間や運動強度、運動方法((運動と休憩を交互に行うなど)を変えて有酸素運動中やインターバル運動を行った際の、脳血流の変化や呼吸器・循環器の反応を、近赤外線脳機能イメージング装置や呼気代謝測定装置などの様々な機器を用いて測定しています。

これまでの研究によって有酸素運動により脳血流が増加することがわかっているため、脳機能の改善に向けた効果的な有酸素運動の方法について、研究を行っています。

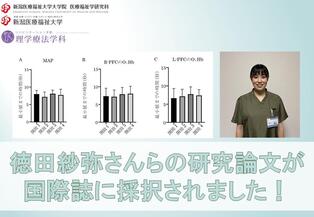

骨格筋の基礎的な研究

より効果的な理学療法を提供するためには、ヒトの研究だけでなく細胞や小動物を用いた研究により骨格筋の詳細な機能を明らかにする必要があります。運動生理Labでは、骨格筋の血流や代謝について、生理学・生化学的手法を用いて臨床の橋渡しとなるような基礎研究を行っています。

運動生理ラボの最新情報です

教員の紹介

椿 淳裕

担当科目:内部障害理学療法学、運動生理学 専門分野:内部障害理学療法学、運動生理学 研究領域:運動時の脳活動と体循環・認知機能、内部障害と身体機能・認知機能、急性期のリハビリテーション介入と機能予後

井上 達朗

担当科目:内部障害理学療法学、神経筋疾患治療学、運動生理学 専門分野:高齢者の栄養問題(栄養障害・サルコペニア・フレイル) 研究領域:高齢者の栄養問題(栄養障害・サルコペニア・フレイル)

田宮 創

担当科目:内部障害理学療法学、運動生理学、臨床実習Ⅲ、加齢と身体 専門分野:内部障害理学療法学、心臓リハビリテーション、腎臓リハビリテーション 研究領域:糖尿病性腎臓病や内部障害患者のリハビリテーション、座位行動研究

早尾 啓志

担当科目:内部障害理学療法学、運動学実習、運動生理学 専門分野:内部障害理学療法、がんリハビリテーション、運動生理学 研究領域:格筋の損傷と予防、がんリハビリテーション

小林 壮太

担当科目:高齢者健康増進学 専門分野:老年学、理学療法評価学 研究領域:高齢者の身体活動、アウトカムメジャー